避妊・去勢手術とは、健康な動物の生殖器官を摘出する手術のことです。女の子は卵巣と子宮を、男の子は精巣を取り除きます。

病気ではないのに手術をすることは、ワンちゃんネコちゃんへの負担になるのではないかと疑問を感じるご家族もいらっしゃるかもしれません。今回はなぜ私たち動物病院スタッフが避妊・去勢手術を勧めるのか、また手術のデメリットはないのかをお話しします。

避妊手術のメリットについて

まずはじめに、女の子の避妊手術を行うメリットについてからお話します。

卵巣腫瘍や卵巣嚢腫、子宮蓄膿症、子宮水腫などといった、子宮や卵巣に関する病気を予防することができます。

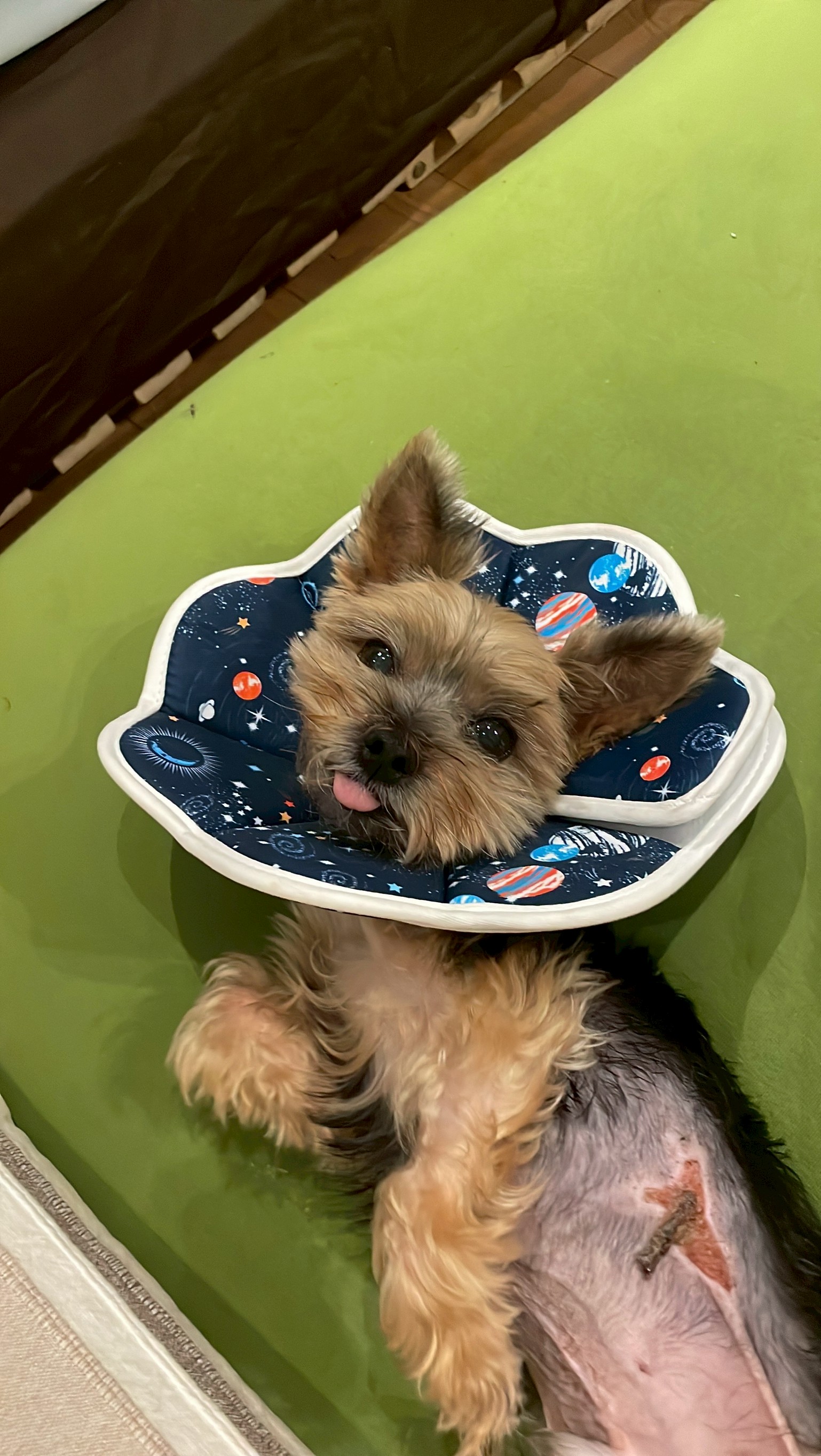

避妊手術をしていない犬は子宮蓄膿症という病気のリスクが高まります。子宮蓄膿症とはその名の通り、子宮の中で細菌感染が起こり、子宮に膿が溜まってしまう病気です。特に中高齢の犬に多くホルモンの影響で病気のリスクが高まります。大量の膿で子宮がパンパンに膨れ、破裂してしまうこともあります。状態によっては命の落とす危険性がある病気でもあり、ほとんどの場合は手術で子宮を摘出することが必要となります。実は子宮蓄膿症の手術と、避妊手術は子宮を取るという意味ではほぼ同じ手術になります。しかし健康なときに行う避妊手術とは違い、病気での手術となるため身体への負担やリスクはとても高くなってしまいます。

避妊手術をしていない犬は子宮蓄膿症という病気のリスクが高まります。子宮蓄膿症とはその名の通り、子宮の中で細菌感染が起こり、子宮に膿が溜まってしまう病気です。特に中高齢の犬に多くホルモンの影響で病気のリスクが高まります。大量の膿で子宮がパンパンに膨れ、破裂してしまうこともあります。状態によっては命の落とす危険性がある病気でもあり、ほとんどの場合は手術で子宮を摘出することが必要となります。実は子宮蓄膿症の手術と、避妊手術は子宮を取るという意味ではほぼ同じ手術になります。しかし健康なときに行う避妊手術とは違い、病気での手術となるため身体への負担やリスクはとても高くなってしまいます。

乳腺腫瘍とは、乳腺にできる腫瘍で、良性のものと悪性のものがあります。世界の統計では犬の乳腺腫瘍のうち、50%が良性、50%が悪性(いわゆるガン)であるといわれています。さらに、悪性腫瘍のうち50%は手術のみで治療ができますが、50%は抗がん剤などの手術以外の治療も必要です。1)

また、猫の乳腺腫瘍はほとんどが悪性腫瘍であり、診断した時にはすでに身体の他の臓器へ転移していることも多く、犬に比べて治療が困難です。

人と同じように、乳腺腫瘍は性ホルモンと関連しているため、避妊手術が予防につながります。

また、猫の乳腺腫瘍はほとんどが悪性腫瘍であり、診断した時にはすでに身体の他の臓器へ転移していることも多く、犬に比べて治療が困難です。

人と同じように、乳腺腫瘍は性ホルモンと関連しているため、避妊手術が予防につながります。

ワンちゃんの場合、発情期に陰部からの出血が見られます(発情出血)が、避妊手術をすることで発情期がなくなります。ネコちゃんの場合、発情期には発情出血はありませんが、遠吠えにも似たような大きな鳴き声をすることがあります。その鳴き声は通常とは少し違って、“ぬおーん”というような低く、大きな鳴き声です。これは発情期に、女の子が男の子に対して自分の存在をアピールするためにする鳴き声なので、避妊手術によりおさまります。

外に出るネコちゃんや多頭飼いのワンちゃんネコちゃんにとっては、不幸な命を増やさないためにもとても重要なことです。

避妊手術をするのが若いほど乳腺腫瘍になりにくい⁉

じつは犬も猫も、若いうちに避妊手術を行うほうが、将来、乳腺腫瘍を患うリスクが低いことが分かっています。

犬の避妊手術のタイミングと乳腺腫瘍の発生率の関係性です。2)

犬の避妊手術のタイミングと乳腺腫瘍の発生率の関係性です。2)

(初めての発情前よりは劣るが、それでもしっかり予防できる)

また、猫でも以下のことが分かっています。3)

去勢手術のメリットについて

ここまでは女の子の避妊手術についてのお話でしたが、次は男の子の去勢手術を行った場合のメリットです。

精巣腫瘍、精巣炎などの病気の予防につながります。

特に犬に多いですが、これらの病気は性ホルモンの影響により中高齢の去勢していない犬に多く認められるため、去勢手術により予防することができます。

ただし、これらの行動がすでに習慣になっている場合は、去勢手術を行ってもおさまらない可能性もあります。

避妊・去勢手術のデメリット

一方で避妊・去勢手術を行った場合のデメリットは以下の点です。

生殖器官を取り除くことで代謝が変わり、太りやすくなると言われています。肥満は他の病気を引き起こすリスクがあるため、避妊・去勢手術後の体重管理には気を付けてあげる必要があります。

稀ではありますが、手術で使った糸に対して体が免疫反応を起こし、肉芽腫と呼ばれるしこりができてしまうことがあります。糸を使わない方法で手術を行う、などの対応で予防することもできます。

当院ではソノサージを使うことによって糸を使わず手術を行うことが可能です。気になる方は一度ご相談ください。

当院ではソノサージを使うことによって糸を使わず手術を行うことが可能です。気になる方は一度ご相談ください。

さいごに

避妊・去勢手術は、ワンちゃんネコちゃんを迎えてはじめて動物病院に連れていった際に、ワクチンなどの予防と一緒に、動物病院から何気なく勧められることが多いかもしれません。大切なワンちゃんネコちゃんのためにも正しく理解し、納得した上で手術を受けさせてあげたいですよね。

分からない点があれば、何でも聞いてください。疑問点を解決したうえで、避妊・去勢手術を受けることをおすすめします。

分からない点があれば、何でも聞いてください。疑問点を解決したうえで、避妊・去勢手術を受けることをおすすめします。

参考文献

1)Textbook of Veterinary Internal Medicine 第7版 Client Information Sheets

2)SCHNEIDER, R. et al., 1969. Journal of the NationalCancer Institute 43: 1249-1261

3)Beth Overley et al.,2008. Journal of Veterinary Internal Medicine 19(14): 560-563

2)SCHNEIDER, R. et al., 1969. Journal of the NationalCancer Institute 43: 1249-1261

3)Beth Overley et al.,2008. Journal of Veterinary Internal Medicine 19(14): 560-563